Quand je regarde l'écran, l'écran me regarde.

“Listen to them, the Children of the Night, what music they make…”

UNIVERSAL CLASSIC MONSTERS

|

L |

e 31 octobre approche à grands pas et toi, ami lecteur, te retrouve peut-être dans l’embarras de ne savoir que choisir pour te constituer une soirée d’angoisses et de terreurs, arrosée de confiseries et de sirop de barbe à papa. Et l’idée, c’est quand même de rendre l’occasion un tant soit peu mémorable car toi aussi, ami lecteur, tu soupires déjà de passer ta Toussaint à faire la tournée des cimetières avec la belle famille larmoyante, avant le repas dominical et les ronds de convenances.

Par contre, cher lecteur, tu en as sans doute assez des éternels retours de Jason et de sa machette ou du maquillage tout coulant de Freddy ? Comme tu as raison ! L’heure est venue de rendre cette soirée Halloween riche en découvertes - ou redécouvertes - et signifiante quant à l’inscription du genre dans la mémoire du cinéma. Et il y a un studio qui peut se targuer d’avoir, par son approche historique de l’horreur, véritablement créé une archéologie de personnages devenus mythiques.

Très rapidement, au début du 20e siècle, Universal, par l’intermédiaire de Carl Laemmle et de son fils, rebondit sur le succès surprise des premiers essais horrifiques du protéiforme Lon Chaney. Dracula, œuvre fondatrice, marque l’inscription durable du genre et son déploiement dans le cinéma parlant. Plusieurs dizaines d’œuvres inégales seront produites jusqu’au milieu des années 50, avec un succès quasi constant. De très grands noms, comme Boris Karloff, Bela Lugosi ou Lon Chaney Jr., formeront le visage caméra de cette exploitation, aux côtés de seconds couteaux au talent non des moindres (tels Dwight Frye ou Lionel Atwill).

Nous nous limiterons ici aux têtes d’affiches : Dracula, la créature de Frankenstein et le Loup-Garou. De nombreuses autres œuvres, mettant en scène l’Homme Invisible, la Momie ou le Fantôme de l’Opéra, sont d’un intérêt égal—tout comme celles centrées non directement sur des monstres mais sur des thèmes, des ambiances, issues du folklore littéraire—mais, pour cette soirée Halloween, le panel de choix est déjà assez généreux.

Un conseil : tapez dans le grandiose et dans l’exploitation. Mélangez les prouesses esthétiques du genre au filon commercial. L’exercice n’en sera que plus complet et votre soirée… jubilatoire ! Alors, fermez les volets, éteignez les lumières et laissez vous hanter par la douce musique des enfants de la nuit !

SAGA « DRACULA »

Dracula (1931) **** de Tod Browning

Dracula (1931) **** de Tod Browning

Une œuvre pionnière qui doit sans doute plus à son chef opérateur allemand Karl Freund qu’à son metteur en scène Tod Browning, semble-t-il peu impliqué dans le processus de création et souvent absent du plateau. Dracula est un monument expressionniste où le noir et blanc sublime des décors de studios particulièrement flamboyants en tant que manifestes diégétiques. Le château du Comte, les extérieurs du domaine aristocrate ou la crypte sont par exemple de grandes réussites en terme de cinématographie. Le film ne serait évidemment rien sans l’interprétation ahurissante de Bela Lugosi, bête dont le mélange d’attirance, de grâce et de monstruosité outrancière construit incontestablement l’incarnation la plus mémorable du personnage. Le rythme est lent et exigeant et le jeu, dont l’outrance souligne encore l’héritage des tics du muet, date passablement une œuvre que les images et l’imaginaire fantastique rendent pourtant indispensable.

Drácula (version espagnole, 1931) *** de George Melford

Tourné en soirée dans les mêmes décors que le film de Tod Browing une fois l’équipe

américaine disparue, cette version a pour avantage d’afficher une modernité esthétique surprenante, dans les audaces du montage (alternance de séquences pour créer la tension et lier la

dramaturgie) et dans cette capacité à gérer le rythme global du film. Ce Dracula

espagnol est de cette façon bien mieux équilibré que

l’original, pourtant plus court d’une demi-heure ! La narration est également plus complète et posée, bouchant les trous et les zones d’ombre laissés inexpliquées dans l’opus avec Bela

Lugosi. Reste que cette version pèche par un vice très difficile à surmonter : l’interprétation. Les acteurs tirent l’excès vers un ridicule que même une remise en contexte appliquée a du

mal à intégrer, créant une accumulation de situations maladroites et peu crédibles.

Tourné en soirée dans les mêmes décors que le film de Tod Browing une fois l’équipe

américaine disparue, cette version a pour avantage d’afficher une modernité esthétique surprenante, dans les audaces du montage (alternance de séquences pour créer la tension et lier la

dramaturgie) et dans cette capacité à gérer le rythme global du film. Ce Dracula

espagnol est de cette façon bien mieux équilibré que

l’original, pourtant plus court d’une demi-heure ! La narration est également plus complète et posée, bouchant les trous et les zones d’ombre laissés inexpliquées dans l’opus avec Bela

Lugosi. Reste que cette version pèche par un vice très difficile à surmonter : l’interprétation. Les acteurs tirent l’excès vers un ridicule que même une remise en contexte appliquée a du

mal à intégrer, créant une accumulation de situations maladroites et peu crédibles.

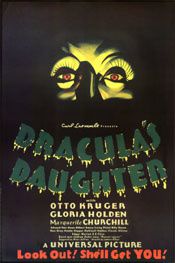

Dracula’s Daughter (1936) *** de Lambert Hillyer

Initialement proposé à James Whale, Dracula’s Daughter tend aussi bien ses racines vers l’œuvre de Tod Browing, réglant ses comptes

avec le modèle dans une introduction plutôt subtile est bien troussée, que vers un certain renouveau filmique situant plus l’œuvre dans la tradition de La Féline de Jacques Tourneur. Pensé d’abord comme un polar nébuleux où médecins de la

haute société victorienne mènent la danse, Dracula’s Daughter bénéficie du magnétisme d’une Gloria Holden habitée, hésitant entre le rejet

maladif de ses origines et l’embrassement jouissif de sa sauvagerie, dont l’ombre est dessinée par un effrayant serviteur gigolo. Un peu lent et malheureux en occasions qui auraient pu être

poussées plus loin dans leurs retranchements, le film s’achève sur un finale faisant office de retour aux sources hérétique pour la franchise.

Initialement proposé à James Whale, Dracula’s Daughter tend aussi bien ses racines vers l’œuvre de Tod Browing, réglant ses comptes

avec le modèle dans une introduction plutôt subtile est bien troussée, que vers un certain renouveau filmique situant plus l’œuvre dans la tradition de La Féline de Jacques Tourneur. Pensé d’abord comme un polar nébuleux où médecins de la

haute société victorienne mènent la danse, Dracula’s Daughter bénéficie du magnétisme d’une Gloria Holden habitée, hésitant entre le rejet

maladif de ses origines et l’embrassement jouissif de sa sauvagerie, dont l’ombre est dessinée par un effrayant serviteur gigolo. Un peu lent et malheureux en occasions qui auraient pu être

poussées plus loin dans leurs retranchements, le film s’achève sur un finale faisant office de retour aux sources hérétique pour la franchise.

Son of Dracula (1943) *** de Robert Siodmak

Produit en pleine décadence du genre, ce nouvel opus s’offre tout de même les services d’un des

metteurs en scène les plus efficaces de son époque (Siodmak, réalisateur de Les Tueurs

avec Ava Gardner) et d’un acteur, Lon Chaney Jr., enfin

émancipé de l’influence oedipienne de son magicien de père. Malheureusement, Chaney Jr. est une dramatique erreur de casting en Comte Alucard, mystérieux fils ou résurrection du vampire originel

sans que l’on ne sache jamais vraiment, trop carré et costaud pour le rôle. L’interprète semble cacher sous une humilité louable une grande incertitude dans la conduite de son jeu, malgré une

présence élégante indéniable. Le script et la caméra ont par contre l’excellente idée de situer l’action dans les ambiances moites et luxuriantes de la Nouvelle Orléans. Les plans des marais

hantés par la créature, dominés par les reflets de lune, sont beaux à se damner et, de fait, le processus entier d’attirance physique et psychologique de la jeune proie épouse un chemin

fascinant, ainsi qu’une logique difficile à contester avec, en bout de piste, les liens du mariage comme accès aux hautes sphères de la société notable et politique. Dommage que le finale soit

assez faible, le sort du vampire étant trop rapidement expédié.

Produit en pleine décadence du genre, ce nouvel opus s’offre tout de même les services d’un des

metteurs en scène les plus efficaces de son époque (Siodmak, réalisateur de Les Tueurs

avec Ava Gardner) et d’un acteur, Lon Chaney Jr., enfin

émancipé de l’influence oedipienne de son magicien de père. Malheureusement, Chaney Jr. est une dramatique erreur de casting en Comte Alucard, mystérieux fils ou résurrection du vampire originel

sans que l’on ne sache jamais vraiment, trop carré et costaud pour le rôle. L’interprète semble cacher sous une humilité louable une grande incertitude dans la conduite de son jeu, malgré une

présence élégante indéniable. Le script et la caméra ont par contre l’excellente idée de situer l’action dans les ambiances moites et luxuriantes de la Nouvelle Orléans. Les plans des marais

hantés par la créature, dominés par les reflets de lune, sont beaux à se damner et, de fait, le processus entier d’attirance physique et psychologique de la jeune proie épouse un chemin

fascinant, ainsi qu’une logique difficile à contester avec, en bout de piste, les liens du mariage comme accès aux hautes sphères de la société notable et politique. Dommage que le finale soit

assez faible, le sort du vampire étant trop rapidement expédié.